Les premiers passeurs de la « culture séries » (3/3)

Par Ioanis Deroide, le 17 janvier 2022

Un magazine (Génération Séries), une émission de télévision (Destination Séries), une collection d’ouvrages (aux éditions Huitième Art), un festival (les Rencontres européennes de télévision) : tels sont les nœuds du réseau médiatique où un petit groupe de passionné.e.s a construit la sériephilie française à partir de la fin des années 1980. Trente ans après la parution du premier numéro de Générations séries, je me suis entretenu avec quatre des acteurs principaux de cette période : Jacques Baudou, Alain Carrazé, Christophe Petit et Martin Winckler.

3e partie

« Défendre, convaincre » : ces mots et leurs synonymes reviennent dans la bouche ou sous la plume de nos quatre pionniers de la sériephilie.

J. Baudou : Ce travail de défricheur, nous l’avons accompli parce que nous aimions la télévision et les séries télévisées, que nous trouvions très sous-estimées, parce que nous voulions restituer une partie de sa mémoire qui avait beaucoup compté pour nous.

A. Carrazé : C’est pour ça que les bouquins Huitième Art étaient des bouquins d’art, des coffee table books, parce qu’ils fallait prouver aux gens qui ne s’intéressaient pas aux séries que c’étaient de belles œuvres – les personnages, les dialogues, les images – et pas simplement du remplissage d’antenne. On ne voulait pas seulement donner dans la nostalgie, on voulait réhabiliter des œuvres, et ça a marché.

C. Petit : Nous voulions donner envie de découvrir des œuvres télévisuelles en expliquant qu’elles n’étaient pas du sous-cinéma. La comparaison entre les deux genres m’a d’ailleurs toujours étonné. Si on aimait le cinéma (ce qui était mon cas), on n’aimait forcément pas les séries. Or le cinéma est l’affaire de metteurs en scène, alors que les séries sont avant tout celle de scénaristes, d’auteurs, et elles ont plus à voir avec le théâtre. Il fallait expliquer que les séries étaient écrites sous contraintes : pauses publicitaires, censure, interdiction d’aborder certains thèmes. Dans l’esprit français, une écriture sous contrainte est forcément synonyme de médiocrité. Or, une série est d’autant plus intéressante que les scénaristes réussissaient à contourner ces contraintes, à s’en jouer et même à s’en moquer. La connivence entre les spectateurs et les séries elles-mêmes venait de là. Mission : Impossible en est l’illustration parfaite. Chaque épisode de Mission : Impossible repose sur un rituel parfaitement défini : le générique, la séquence du magnétophone qui expose la mission, le choix des agents sur photos, la mise en place du plan, une mise en danger des agents ou de la mission avant chaque coupure publicitaire, et le départ de l’équipe en voiture ou en fourgonnette, la mission étant accomplie. Le génie de Mission : Impossible, c’est d’avoir porté à sa perfection l’art de composer sur un même thème revisité encore et encore.

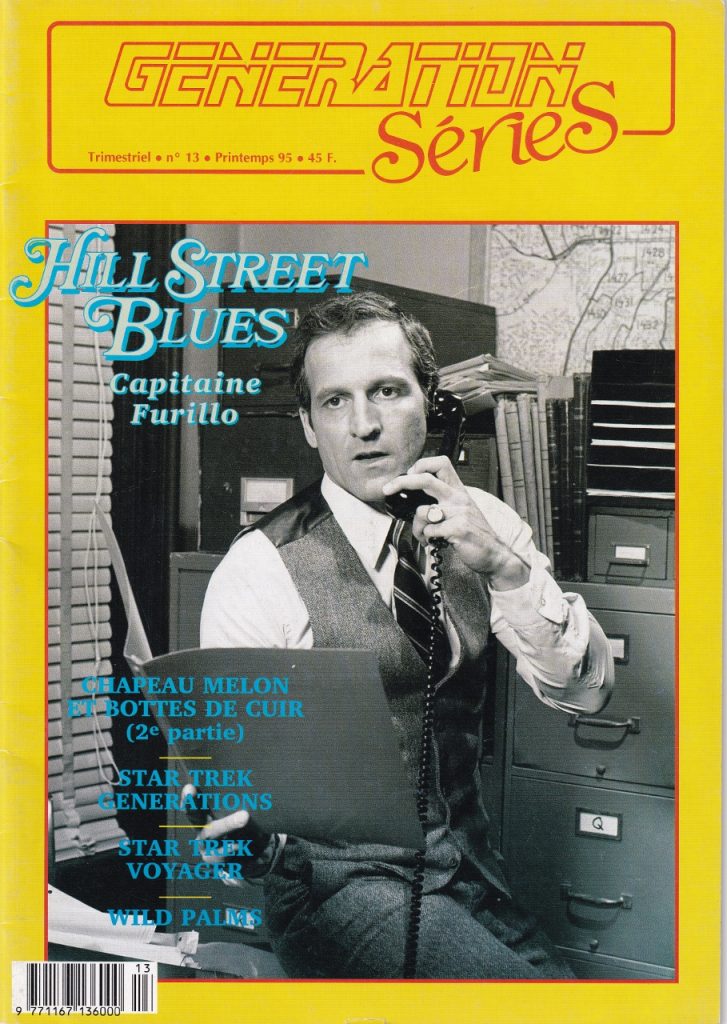

La série que nous avons littéralement portée dans les pages de Génération Séries est sans nul doute Hill Street Blues. La série avait été diffusée en crypté sur Canal +, puis sur La Cinq, puis sur France 3 en semaine au milieu de l’après-midi. Nous en avons fait la couverture de Génération Séries [dans le n°13, publié au printemps 1995], ce qui a beaucoup étonné ceux qui ne la connaissaient pas.

Au début, l’équipe de Génération Séries ni celle de Destination Séries n’ont pas conscience de faire évoluer la manière dont les séries sont considérées, d’œuvrer avec succès pour leur reconnaissance

A. Carrazé : Destination Séries, personne ne regardait. Enfin, c’était ce que je me disais. Jean-Pierre [Dionnet] s’amuse, il m’aide à présenter, moi je passe tout mon temps à préparer les émissions, les sujets, les reportages. Personne ne regarde, c’est pas grave, nous, on passe du bon temps. Et la chaîne est sympathique. C’était exactement la même démarche que celle de Christophe [Petit], [devenu d’ailleurs collaborateur régulier de l’émission], je pense : on faisait un fanzine. Que ça marche ou pas, c’est un problème parce que si ça ne marche pas on va devoir arrêter, mais en attendant on a un support pour parler de ce qu’on aime.

C. Petit : Nous n’avions pas conscience que, petit à petit, nous faisions bouger les choses. Nous avions la tête dans le guidon. Si les mentalités évoluaient, nous n’en avions pas vraiment conscience. Le plus difficile pour nous était de tenir sur la longueur. Chaque numéro, même s’il s’agissait d’un trimestriel, demandait beaucoup de travail. Nous faisions déjà du télétravail grâce au téléphone, au fax, à la poste et, plus tard, internet. Le plus gratifiant dans cet exercice était le produit fini, tout chaud sorti de l’imprimerie. Et aussi quand nous recevions un courrier où le rédacteur nous révélait qu’il avait découvert telle ou telle série grâce à nous : nous avions fait notre boulot de « donner envie de voir ».

A. Carrazé : Ce n’est qu’au bout d’un bon moment qu’on s’est rendu compte que les gens regardaient, que l’émission avait un impact. Michel Thoulouze renouvelait l’émission. Les magazines télé, les autres aussi, Libé, etc commençaient à faire des articles sur les séries de Jimmy : NYPD Blue, Seinfeld, Dream On… Il y avait toujours un côté happy few mais le public s’élargissait. Et puis, il y a eu l’explosion Urgences et X-Files.

M. Winckler : [Diffusée sur France 2 à partir de juin 1996], Urgences bat le film [du dimanche soir] de TF1 [en termes d’audience]. C’est la première série qui passe en prime time en France, de façon systématique, le dimanche soir. Et TF1 est contente que ça ne dure que dix semaines (comme France 2 passe les épisodes deux par deux).

C. Petit : X-Files nous a aidé à trouver un nouveau public, plus large. Mais notre plus grand allié fut sans doute Twin Peaks, en raison notamment du nom de David Lynch qui lui était accolé.

J. Baudou : Si les séries télévisées pouvaient passer jusqu’alors pour les parents pauvres de la création audiovisuelle (hormis au regard du public qui leur faisait succès), il était devenu évident que certaines d’entre elles (Twin Peaks, The X-Files…) atteignaient désormais au statut de série-culte et allaient marquer de façon durable l’imaginaire audiovisuel à l’instar de certains films.

Ce qui manque encore, en cette fin des années 1990, c’est une large reconnaissance de la critique. Alain Carrazé et Christophe Petit sont des hommes de médias et, on l’a vu, ne ménagent pas leur peine. Depuis 1987, Jacques Baudou collabore au supplément Radio-Télévision du Monde où il critique séries et téléfilms. Et à partir de janvier 1998, Martin Winckler devient le « Monsieur séries » de Télécâble Satellite Hebdo. C’est encore insuffisant, cependant, pour mettre fin au mépris pour les séries qui prévalait depuis longtemps dans l’essentiel de la presse française.

A. Carrazé : Au moment de la diffusion du Prisonnier puis de The Twilight Zone dans Temps X, je n’ai eu aucun soutien de la part des magazines de science-fiction. L’Écran Fantastique, Mad Movies, Starfix… : désintérêt absolu. Pas une ligne dans leurs colonnes ! Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux que supputer que c’était parce que c’était de la télé. Il y avait ce mépris pour les séries télé. Je trouvais ça profondément injuste. Pourquoi personne (du moins c’est ce que je pensais) ne se rendait compte que Le Prisonnier ou Les nouvelles aventures de Vidocq c’est extraordinaire ?

M. Winckler : Les Rencontres [européennes puis] internationales de télévision étaient peu médiatisées. Ça se passait à Reims, c’est-à-dire à une heure de Paris en train, mais les journalistes parisiens qui étaient tous invités, un week-end, ne venaient pas. Ils allaient à Monte-Carl’ [au Festival de télévision de Monte-Carlo], qui était un truc commercial, alors que Reims c’était un vrai festival culturel qui montrait des choses qu’on ne pouvait voir nulle part ailleurs.

C. Petit : À l’époque, en France, on partait du principe que les séries ne valaient rien, qu’elles n’avaient rien à dire. Génération Séries a beaucoup fonctionné en réaction à cette idée inepte, pour tirer les séries de l’ornière dans laquelle la critique française les maintenait.

M. Winckler : L’année de l’attribution du Prix du Livre Inter à La Maladie de Sachs et l’année suivante, je suis allé dans je ne sais combien de librairies, de salons du livre, etc… A chaque fois, je vois dans la file des gens qui viennent me faire signer La Maladie de Sachs, des gens qui m’amènent une pile de livres Huitième Art ou des numéros de Génération Séries et qui me disent : « Ça ne vous ennuie pas de me les signer aussi ? Vous pouvez pas savoir le bien que vous nous faites parce que vous êtes un écrivain mainstream, un type sérieux, un médecin à qui on demande son avis sur la santé des Français, vous passez à la radio et à la télé et vous dites que vous adorez Urgences ou Code Quantum. Vous ne dites pas que les séries c’est un truc pour les débiles. »

Le contexte de la programmation est ici à prendre en compte car il explique en partie que de nombreux critiques aient mis toutes les séries dans le même panier. En 1989, l’année du Prisonnier, chef d’œuvre télévisionnaire, sont mises à l’antenne des séries aussi peu propices à la sériephilie naissante que les daytime soaps états-uniens The Bold and The Beautiful (Amour, gloire et beauté) et The Young and The Restless (Les Feux de l’amour), mais aussi Salut les musclés, la première série destinée à la jeunesse d’AB Productions (à qui l’on doit ensuite Hélène et les garçons), ou encore Navarro qui devient rapidement, avec Julie Lescaut, Les Cordier, juge et flic ou encore, dans un genre un peu différent, L’Instit, un contre-modèle pour nos quatre témoins.

M. Winckler : Le système français de production des fictions est complètement contrôlé par le – mauvais – goût des directeurs de chaînes et des directeurs des programmes. On ne sait pas laisser les créateurs créer. Toutes les expériences que j’ai faites à la télévision française à la fin des années 90 et au début des années 2000 [notamment au moment de proposer le projet d’une série intitulée Toubibs] confirmaient cela : ce n’était pas possible de créer.

C. Petit : Certaines séries françaises d’avant les années 90 étaient grandioses. La télévision française avait un vrai savoir-faire en matière de séries, notamment dans le genre fantastique onirique, je pense par exemple à Belphégor. Mais il faut citer aussi Le mystérieux Docteur Cornélius ou encore Les Brigades du Tigre [seule production 100 % française à faire la une d’un numéro de Génération Séries].

J. Baudou : Dans les années 1960, il faut signaler les feuilletons historiques quotidiens : Rocambole et Les habits noirs qui passaient en début de soirée. Et surtout, en ce qui me concerne, les feuilletons de Bernard Hecht pour la jeunesse qui ont sans doute contribué à mon goût pour la littérature policière : Bastoche et Charles-Auguste et Le Fils du cirque. Pour les adultes, il y avait La Belle et son fantôme et Les beaux yeux d’Agatha. L’un de mes grands regrets est de n’avoir pas vu à l’époque La Malle de Hambourg, co-écrit avec le critique de cinéma Jean Queval…

C. Petit : Concernant les séries françaises des années 90, disons qu’elles avaient leur public, qui n’était pas le nôtre. Je pense que le problème de crédibilité dont elles souffraient était lié à une trop grande intervention des chaînes à tous les étages de la production. Les auteurs n’avaient aucune liberté pour créer. Ils « livraient » donc un « produit » dépourvu de qualités.

Jacques Baudou ne dit pas autre chose au moment de dévoiler le palmarès des 13e Rencontres internationales de télévision au tournant du siècle : « Il y a une uniformisation et une standardisation en France. Quand vous mettez PJ à côté de Third Watch, y’a vraiment pas photo » (L’Humanité, 21 mars 2000).

C. Petit : Il y a toujours un truc qui fait qu’on n’y croit pas. Or, pour qu’une série fonctionne, il faut qu’elle nous fasse croire à l’univers qu’elle a créé, ce que les séries françaises, à quelques exceptions près, ne savent pas faire.

M. Winckler : Quand on regarde une série télévisée française de cette époque-là, on ne sait jamais qui est le Président de la République ou le Premier Ministre. Vous regardez une série américaine réaliste de n’importe quelle période, vous regardez quinze épisodes, vous savez qui est au pouvoir, vous avez une évocation de faits réels, vous savez tout de suite ce qui s’est passé cette année-là. En ce moment, je regarde à nouveau Golden Girls : on y fait tout le temps référence à des faits culturels, à la vie politique. Et pourtant c’est une comédie ! En France, il faut attendre les années 2000 pour qu’on vous parle de la vie politique contemporaine dans une série, et encore.

A. Carrazé : Yves Fletcher me disait : « ces séries françaises [qui ne sont pas bonnes], il faut en parler, il faut le dire ». Moi, je lui répondais : « non, on a une demi-heure d’émission, on ne va pas parler d’Hélène et les garçons, ça n’a pas d’intérêt, on ne va même pas perdre de temps à s’en moquer. » Moi, je suis là pour convaincre les gens de regarder The Practice, pas pour pointer du doigt certaines séries en disant : « vous voyez, c’est minable ». Ces séries-là, je les ignorais. Je trouvais que les sitcoms d’AB [Productions] ou les séries policières bas-de-gamme de 90 mn dévalorisaient le genre. Navarro, dans ses premières saisons, c’était très bien, mais au bout de 3-4 ans, de l’avis de Tito Topin [créateur de la série] lui-même, c’était devenu une rente. Et toutes les chaînes copiaient ce succès-là sans essayer d’innover. Les séries françaises ronronnaient. Je crois que dans Destination séries, on n’a parlé de séries françaises contemporaines que trois fois. Une fois où Yves Rénier était invité et où on a parlé de sa série [Commissaire Moulin] et de son évolution [depuis ses débuts en 1976]. Une fois à propos des nouvelles sitcoms de Canal : H, Blague à part… Et une fois à propos des grandes sagas de l’été de Jean Sagols, Le Vent des moissons, Les Cœurs brûlés, etc, parce que je trouvais que le format était intéressant : faire une mini-série bouclée, pendant l’été, avec des stars (Annie Girardot, Mireille Darc…), des acteurs solides, des rebondissements. Ça n’existait à peu près qu’en France. Et on voyait que Sagols voulait que ses séries aient de la gueule, une belle réalisation, une belle lumière, même si c’était seulement du soap, des histoires de famille. Il ne se foutait pas de notre gueule. Mais sinon on faisait l’impasse.

Il est vrai qu’Alain Carrazé, ni nos autres passeurs de sériephilie, ne manquaient pas de séries plus conformes à leurs exigences, et de plus en plus aisées à voir et à suivre, pour remplir leurs colonnes et leurs émissions. En 1997-1998, alors que Génération Séries fête son vingtième numéro et que Destination Séries en affiche 140 à son compteur, les téléspectateur.rice.s découvrent Buffy contre les vampires et une nouvelle case dédiée aux séries, La Trilogie du samedi, sur M6. France 2 importe Friends et permet aux fans d’ER de suivre « Ambush », le fameux épisode tourné en direct qui ouvre la saison 4, en même temps que leurs homologues américains en le diffusant en pleine nuit (donc en VO sans sous-titres). Oz arrive sur Série Club. Et du côté des productions nationales, PJ, n’en déplaise à Jacques Baudou, renouvelle la série policière.

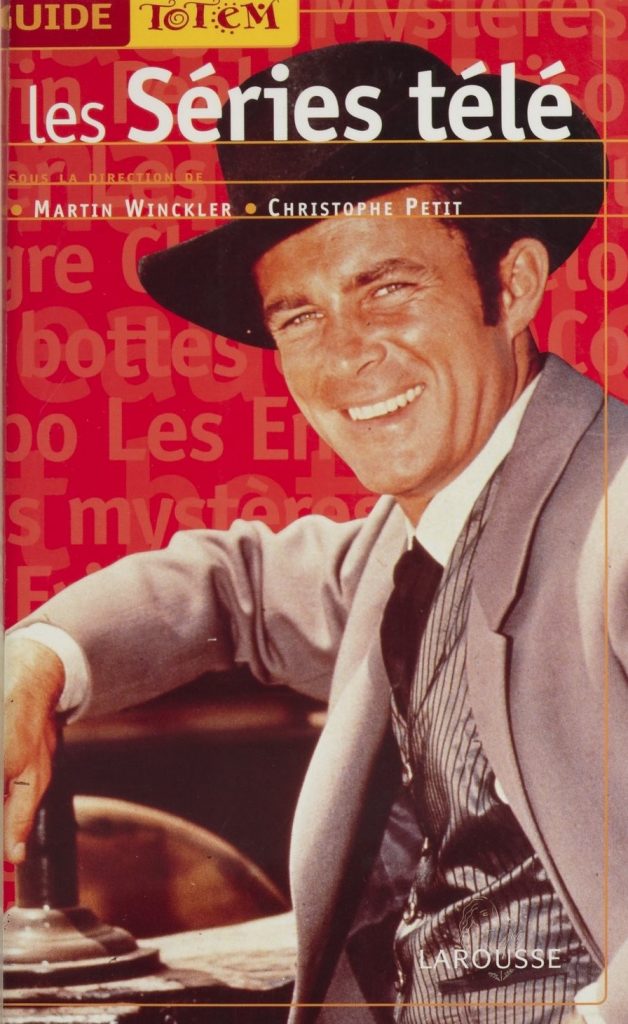

En 1999 paraît un ouvrage, sobrement intitulé Les Séries télévisées, qui, à lui seul, en dit beaucoup sur le chemin parcouru sur la route de la reconnaissance. La maison d’édition, Larousse, est celle des dictionnaires et autres usuels. La collection, « Guide Totem », a vocation à accueillir des titres sur de grands genres ou pans de la culture populaire : les musiques du monde, la publicité, le polar (dans un volume dirigé par Jacques Baudou et Jean-Jacques Schleret), la science-fiction… En plus de 400 pages illustrées, il présente plus de 500 séries sous forme de courtes notices et met en exergue 50 séries majeures (sur une double-page chacune) en donnant à chaque fois leur « mode d’emploi ». Il est rédigé par un collectif de 13 auteur.rice.s, dont Jacques Baudou et l’universitaire américain Robert J. Thompson (l’auteur du fameux Television’s Second Golden Age) « sous la direction de » Martin Winckler et Christophe Petit et « avec la collaboration de » Jean-Jacques Schleret. Les quelques pages d’avant-propos qu’ils signent à trois offrent un résumé des convictions et intentions exprimées depuis le début par nos quatre témoins et leurs camarades sériephiles. Et pour boucler la boucle, dans les remerciements qui précèdent le texte, Christophe Petit adresse les siens à Patrick McGoohan et Martin Winckler à Bruce Geller.

Les années 2000 voient les réseaux sériephiliques se recomposer. Il n’est pas dans notre propos d’étudier cette période (au demeurant aussi intéressante que celles que nous venons de reconstituer) même si nos interviewés y ont officié. En 2001 puis 2005, Martin Winckler a publié ses essais Les miroirs de la vie et Les Miroirs obscurs. En 2002, il a co-organisé (avec Anne Roche) un colloque de Cerisy sur les séries. Génération Séries ne s’est arrêté qu’en 2004, tout comme le magazine Eπsode qu’Alain Carrazé avait lancé en 2002. Jacques Baudou est resté le secrétaire général des Rencontres internationales de télévision jusqu’en 2007, année où Alain Carrazé a lancé le successeur d’Eπsode, intitulé Episodik.

Pour en rester aux années 1990, je m’en voudrais de laisser croire que la sériephilie de cette décennie s’est limitée aux noms, aux publications et productions que nous avons citées. Sans prétendre le moins du monde à l’exhaustivité, je voudrais rappeler que du côté de l’édition, les titres de la collection « Le guide du téléfan », dirigée par Francis Valéry chez DLM Éditions ainsi que les ouvrages de Didier Liardet aux éditions Yris ont fait le bonheur de nombreux.ses fans. Dès 1990, Louis Skorecki a publié dans Libération une succession d’articles marquants, ensuite regroupés et publiés dans un recueil. A partir de 1994, François Simoneschi a critiqué les séries dans Le Nouvel Observateur. Sur le petit écran, à partir de 1991, Alex Taylor aux commandes de Continentales (sur France 3) a montré des séries majeures comme The Avengers et Fawlty Towers en VOST ! Pour ce qui est du champ universitaire francophone, il faut au moins signaler que Noël Nel a rédigé un article précurseur sur la sérialité dans CinémAction n°57 et que David Buxton a publié De « Bonanza » à « Miami Vice ». Formes et idéologie dans les séries télévisées (aux éditions Espace européen), respectivement en 1990 et 1991.

Ce qui fait, à mes yeux, que le groupe de pionniers et de pionnières auquel appartenaient nos quatre auteurs a davantage compté, c’est justement qu’ils formaient un groupe, un réseau énonçant un discours cohérent et d’autant plus efficace qu’il était polyphonique et transmédiatique.

Enfin, il me paraît important de souligner la posture particulière de ces premiers passeurs à l’égard de l’objet série et de leur public en m’appuyant sur le travail d’Anne-Sophie Béliard1. Nos quatre auteurs, ainsi que leurs compagnons et compagnes de route, se voient avant tout comme des guides, des « descripteurs » qui « fournissent aux téléspectateurs les clés d’une connaissance qui permet de s’orienter vers les “bonnes” séries2 ». Cette démarche pédagogique n’exclut pas l’analyse ni la critique mais elle est certainement plus attachée à informer qu’à discuter. En ce sens, elle se distingue de toute une tradition cinéphilique française. Cette dernière exerce davantage son influence sur les sériephiles des générations suivantes, lesquel.les pourtant voient le corpus formé par Huitième Art, Génération Séries, Destinations Séries et les Rencontres de Reims comme « une étape nécessaire » voire « “la base” par rapport à laquelle ont pu se construire, [à partir des] années 2000, de nouveaux commentaires sériephiles3. » En ce qui me concerne, on ne saurait mieux dire.

1 Anne-Sophie Béliard, La sériephilie en France. Processus de reconnaissance culturelle des séries et médiatisation des discours spécialisés depuis la fin des années 80, thèse de doctorat en sociologie, sous la direction d’Eric Maigret, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, soutenue le 10/12/2014.

2 Op. Cit., p. 306.

3 Ibid.

Comments

Emmanuel TAIEB

Je lui transmets l'adresse mail que vous avez renseignée.

Sophie Saulnier

Bonjour, pour les éditions Le Lampadaire (https://le-lampadaire.org/), je suis en train de préparer un ouvrage sur Le Prisonnier, et j'aurais bien aimé entrer en contact avec Ioanis Deroide pour en parler avec lui. Est-ce possible? Merci de votre réponse